最終更新2012年12月28日(金) 09時11分

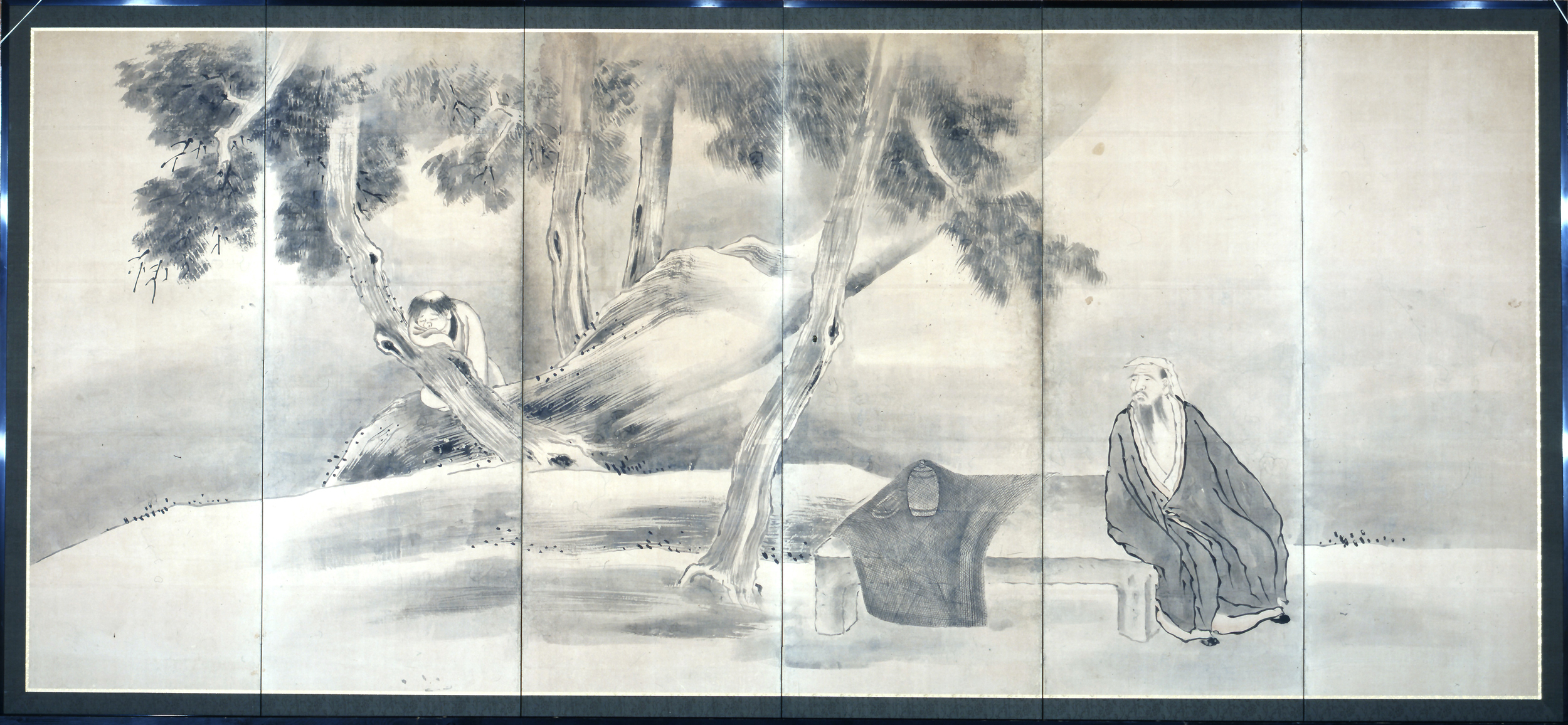

京都府指定文化財「方士求不死薬図六曲屏風」(左隻) 与謝蕪村筆 施薬寺蔵

京都府指定文化財「方士求不死薬図六曲屏風」(右隻) 与謝蕪村筆 施薬寺蔵

与謝蕪村が丹後を訪れた際に描き残した屏風で、現在は京都府指定文化財に指定されている「方士求不死薬図六曲屏風」。滝の施薬寺はこの屏風を所蔵することで古くから有名で、ここには蕪村を敬愛する俳人や研究者らが多く訪れました。

昭和33年冬に来訪した高野素十もそうした俳人のひとりです。

素十は大正7年生れで大学時代に俳句を始め高浜虚子に師事、虚子の『ホトトギス』に参加しました。

昭和28年に俳誌『芹』を創刊し主宰となった素十は、『芹』丹後支部創設のために当地を訪れ、その際に施薬寺で詠んだのが次の一句。

山の寺蕪村屏風を舒べて待つ 素十 (昭和34年1月発表)

「山の寺」はもちろん施薬寺のこと。季語は「屏風」で冬。部屋を仕切り、装飾品でもある屏風は必ずしも冬に用いられる物ではありませんが、風除けという側面から、俳句では冬の季語とされています。

蕪村の屏風を「舒べて待つ」のは寺を訪ねた作者ではなく、自分を迎える施薬寺の住職なのですが、ここで作者は相手の気持になって、寺の宝である蕪村の屏風で客人を迎える、そのあたたかな心持ちを描いています。

高野素十の作風は、徹底して自然を客観的・即物的に描写することから、「純写生派」と呼ばれましたが、そんな素十も冬の寒さが厳しい丹後で人々のあたたかさに触れ、上の句を詠むに至ったのではないでしょうか。