| 講師 | 株式会社サンカラ 代表取締役 マインド・フルネス トップ講師 人見 ルミ 氏 |

|---|---|

| 日時 | 2019年10月14日(月・祝)14:00 〜 16:00 |

| 会場 | 野田川わーくぱる2F |

| 参加者 | 46名 |

マインドフルネスのトップ講師の人見氏

ストレス社会の現代、ストレスが起こす弊害と、それを軽減する方法について、マインドフルネスの実践ワークも交えながらマインドフルネスのトップ講師の人見氏より学びました。

まずは、自身のストレスチェック!

開始前には、手元に配られたチェックシートに自身の現状を書きとめ、どういう時にストレスを感じるか受講生同士で話し合い講座はスタートしました。

ストレスが引き起こす弊害とは?

日本の5大疾病は、虚血性心疾患、脳血管疾患、がん、糖尿病、そして年々推移を上げている「精神疾患」です。精神疾患にも繋がる、メンタル面での問題により、休職や過労自殺、出勤しても力が発揮できず支援が必要になる等の弊害が多く起きています。それは、経済的な損失をも生み出しています。治療を受けていない人も含めると約10兆円の損失と言われています。なんと国家予算の10%の大きさになるそうです。

マインドフルネスの力

マインドフルネスの説明にあたり、長寿遺伝子といわれる「テロメア」が紹介されました。テロメアは、染色体の末端にあり、細胞分裂するたびに短くなり、ある長さ以下になると分裂できなるというもの。短くなるスピードが速いと、寿命も短くなるといわれています。そのテロメアが、マインドフルネスを実践することにより長さを保ち、細胞の若さを維持する効果を発揮するそうです。

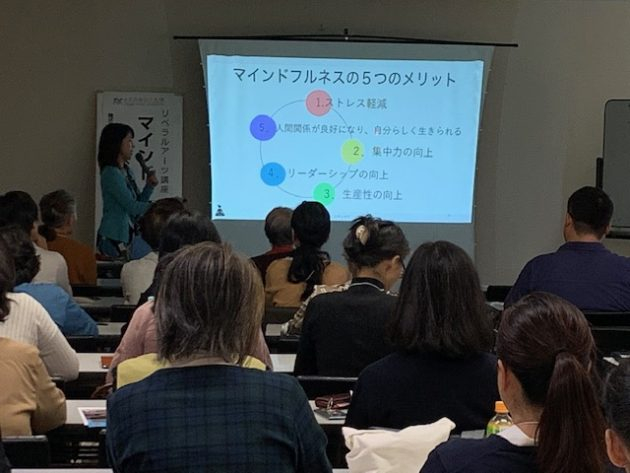

マインドフルネスのメリット

マインドフルネスには、ストレスの軽減、集中力の向上、生産性の向上、リーダシップの向上、人間関係が良好になるなどのメリットがあります。心穏やかに集中力をあげ、最高のパフォーマンスを発揮させる効果があり、世界企業のGoogleでは会社として取り入れているそうです。マインドフルネスは全世界で活用されています。

「マインドフルネス」というのは、「マインドフル(mindful)」=「心に留めて、注意して」の名詞。注意深く、気づいていることが大切になります。では、何に気づけばいいのか。それは、『今、この瞬間』に在るものを知ることだと講師は説明しました。自分自身の中にある移ろい変わる思考、情動、ポジティブ・ネガティブな感情、呼吸、カラダ。それを俯瞰して知ることがマインドフルネスの導入になります。

マインドフルネスの瞑想効果

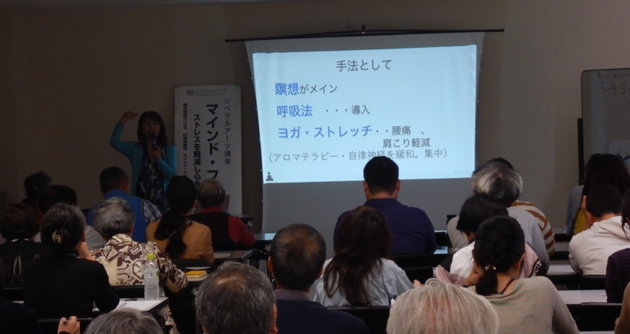

マンドフルネスのやり方として、瞑想があります。瞑想中には、まず自分の心に湧き上がった感情を眺めます。そして自分の思考や感情に気づきます。ここで重要なのは、反応はしないということです。良し悪しの判断はせず、責めたりもせず、事実をありのまま観察することが重要です。俯瞰する、ただ今の状態を知るだけだと講師は説明します。(自己認知)

瞑想による脳の動き

また、瞑想してゆくと、脳の中の「扁桃体」の活動が低下するそうで、扁桃体から不安や恐れ、イライラ、怒りなどを引き起こすストレスホルモンが生じにくくなるそうです。

座学で知識を入れた次は、会場で実際にマインドフルネスワークを体験します。

マインドフルネス実践ワーク(その1)〜2分間かけてチョコレートを食べる〜

実践ワークでは、ひとかけのチョコレートを、五感を研ぎ澄ましながらゆっくりじっくり時間をかけて食べるという体験をしました。

講師からは「宇宙人の気持ちになって、初めて地球に降り立った気持ちで観察してください。」と声を掛けられました。物体の色、匂い、かたちをまず観察。そして、目を閉じて、今度は口の中での感触に集中します。口の中に集中する時は、他のことは、気にならなくなります。口の中にあるチョコの感触、味わいの変化(アロマ)を敏感に感じて観察しながらゆっくり時間をかけた後、飲み込みました。

この行為は、千利休の「今、ここを味わう」に通じるものだそうです。茶道、華道、書道など「道」がつくものは、これに近い体験を持っているそうです。

マインドフルネス実践ワーク(その2)〜自動思考(デフォルトモード)を見つめる〜

次のワークでは、1分間A4の白紙の紙に思いつくことをそのまま記載します。(頭に何も浮かばなければ、浮かばないということを書き出します。)この体験では沢山記載することが目的ではなく、自分の頭に浮かぶことを客観的に見ることが目的です。

1分間書き出した後、下向きの矢印を書き、その下に「と思った。」と書き足します。

人はたゆみなく自動思考を行なっており、1日に6万の思考をしていると言われています。

この自動思考を見つめる行為を「観察の瞑想」といい、感情や思いを川に流して、川に入らず見つめ続けるイメージに近いと講師は説明しました。感情に引きずられると、解決にたどり着けないこともある。思考に余裕が出ることで、アイデアが湧いてきたり、答えを導き出したりできるそうです。

ストレッチによる集中力の回復

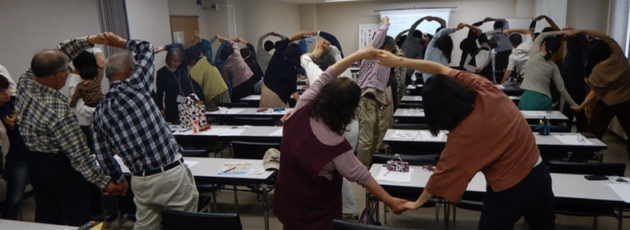

マインドフルネス実践ワーク(その3)〜ストレッチによる集中力の回復〜

会場で一緒になった受講生同士二人一組になってストレッチ体操をしました。

(1)足と足を肩幅に開いて、肩に両手を置いて膝の裏を伸ばします。

(2)横並びになって腕を引っ張り合い、脇の下を伸ばします。右左向きを変えて両脇を伸ばせるようにします。

(3)最後に腰から背中にかけてトントンと軽く叩き合います。(腰の痛い方は無理をせず。しっかり頭を下げたほうがよいでそうです。)

ストレッチ効果によって全身の血の巡りが良くなります。また、自分の体の動きに集中して「今ここ」へ心を戻し、心が落ち着く効果や集中力がアップする効果も期待できます。

呼吸を整えて、心を整える

マインドフルネス実践ワーク(その4)〜呼吸を整えて、心を整える〜

次は呼吸に関するワークです。腰骨を立てて、背もたれに体がつかないように椅子に座り、小鼻を押さえて片鼻ずつ深呼吸します。5秒間吸って、1秒間止めて、10秒間かけて吐き出します。呼吸は吐く方を長くすると副交感神経の働きが強まってリラックス効果が生まれます。実は、コルチゾールやノルアドレナリンといったストレスホルモンが放出されるのに90秒かかるそうです。そこで、怒りを感じた時はすぐに判断せず、いったん呼吸を行い、深呼吸をしたり、飲み物を飲んだりして90秒かけて落ち着つくまで待ちます。そして、感情を俯瞰し臨むと良いとのことでした。「認知のフィルターはみんな異なる・・」と理解することも大切だと講師は話しました。

呼吸法は、5・1・10=16秒で1セット×6セット=96秒で行うことができます。

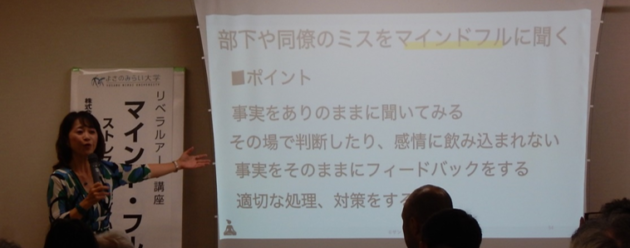

話を受けとめる

マインドフルネス実践ワーク(その5)〜マインドフルリスニング・話を受けとめる〜

最後のワークは二人一組になって、相手の話を聞くという体験でした。片方の人が、最近起きたネガティブな報告を話します。もう片方の人は、話の途中で一言も話さずにとりあえず最後まで聞き取ります。そして、話の内容に対して判断するのではなく、話の内容をそのまま確認するように返します。(これを交替して行う)

講師の人見氏

講師からは最後に、「心を整えるには「見つめる」「書く(整理する→優先順位をつける)」「人の話をよく聞く(寄り添う)」の3つの方法があります。見つめるときには、ジャッジをせずに状態を受けとめることがポイントです。呼吸を整えて、「今ここ」にあるものを感じて向き合うことが、心を整えることになります。」とマインドフルネスな生活を過ごすアドバイスを受けることができました。