| 講師 | 株式会社フードハブ・プロジェクト支配人 真鍋 太一 氏 株式会社フードハブ・プロジェクト料理長 細井 恵子 氏 副店長 石田 青葉 氏 アートディレクター 石橋 剛 氏 |

|---|---|

| 日時・会場 | 第1回 2019年9月29日(日)13:00 〜 18:00 野田川わーくぱる 第2回 2019年10月20日(日)13:30~18:00 かや 山の家 第3回 2019年11月10日(日)14:00~17:00 かや 山の家 第4回 2019年11月17日(日)11:00~17:00 道の駅、かや 山の家 |

| 参加者 | 18名 |

「地産地食|FarmLocal,EatLocal」を掲げ、地域の農業を次の世代につなぐために、徳島県神山町で農業者と料理人と共に活動を始めている株式会社フードハブ・プロジェクト。昨年度のビジネス学部ではそのチームとシェフを招き、ワークショップや料理体験を通して与謝野町産食材と場所の新たな価値を発見することができました。今年度は新たな商品やサービス開発につなげられる、与謝野の自慢の詰まった「ご当地弁当づくり」をテーマに連続講座として実施しました。

【第3回】試作プレゼンテーション 試食 磨き上げ

第3回目は試作の制作から始まりました。各チームではチーム力が高まり作業がはかどります。

今回もまずは「チェックイン」と題して受講生の今の気持ちの共有が行われました。

受講生からは、「素朴な弁当だが見た目がよくなった、とても豪華で良いものができた」という満足感や、「アイデアが詰まった良いものではあるが、実際に高額で販売できるのか不安」という意見、当日の製作に関するオペレーションに対する不安な意見もあがりました。また、講義以外でもチームで集まり協議や準備を進めていくことでコミュニケーションが深くなり、チーム活動が楽しくできたという声もありました。主体的に進めれば進めるほど、「講義終了後にどのように自分たちで存続していくのか検討する必要がある」といった前向きな意見も発生し、受講生の意識の高さを感じることができました。

まずは受講生の今の気持ちの共有です

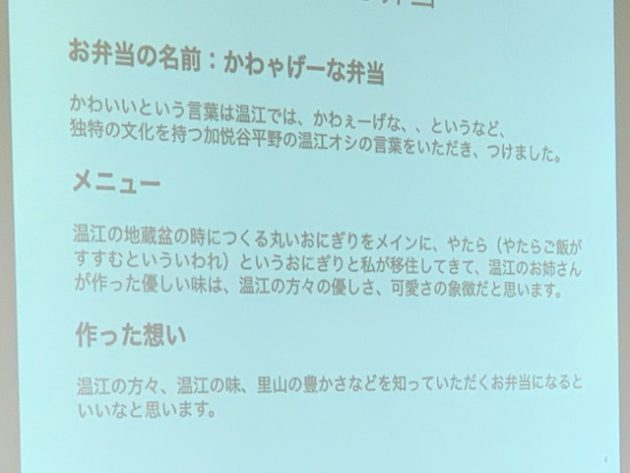

次にそれぞれのチームの試作品を受講生全員で確認していきました。各チーム代表者が各弁当の内容をプレゼンテーションします。まずはBチームからの発表です。

Bチームの発表です

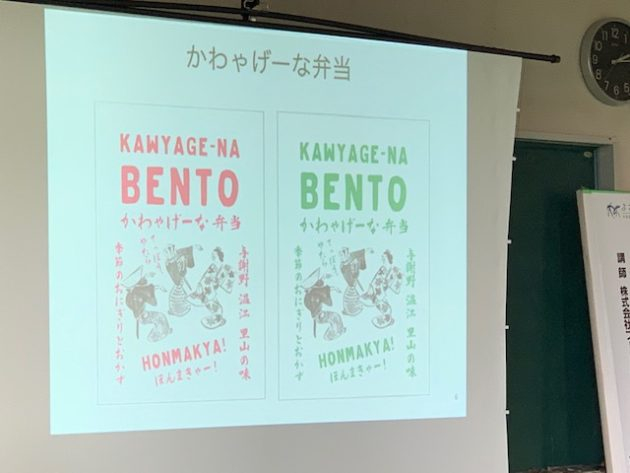

そして、その弁当に講師陣よりパッケージデザインが提供されます。

受講生の希望どおり、アートディレクターの石橋氏より与謝野蕪村の楽しそうなイラスト(使用許可取得)を活用した可愛らしくて手に取りたくなるようなデザインが提供されました。

お弁当のお披露目です

そして中身が披露されました。受講生全員が楽しみに待ち望んだ瞬間です。

Bチームのかわゃげーな弁当

次に、Aチームの代表者より発表されました。

何度もチーム内で話し合い検討した内容を発表します。

Aチームも講師からパッケージが提供されました

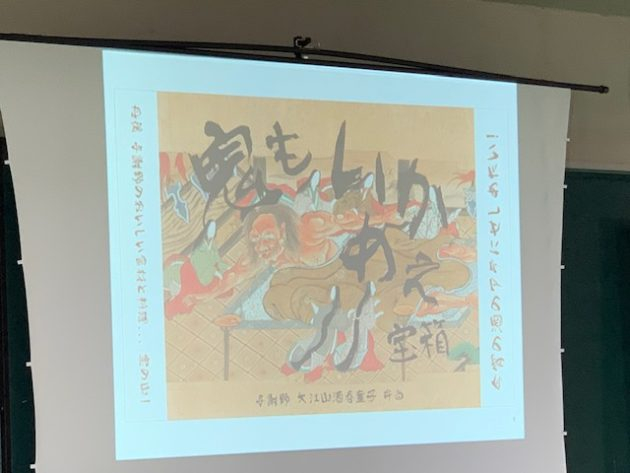

Aグループにはアートディレクターの石橋氏より、チームが考えたコンセプト「大江山の鬼がせしめたくなるような、お酒が飲みたくなる料理がつまった宝箱」に合うような高級感漂うパッケージが提供されました。そして中身が披露されました。両チームの披露のシーンでは大きな歓声に包まれていました。

Aチームの鬼もいかめ~~ぇ宝箱

このあと、受講生全員で各試作品を実際に食べて協議を更に進めていきました。実際に製作して詰めてみることで、弁当自体の構成の課題も見つかります。また、材料の原価や製作のオペレーションについてもある程度の数を試作したことでリアルに想定できました。また、お互いのチームのアイデアを参考に自分たちの商品の強みをどのように出すべきか等もイメージされていました。

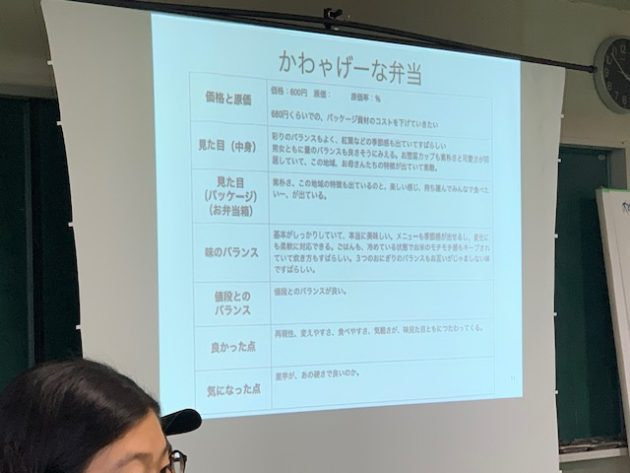

試食の後は講師陣より各チームにフィードバックが行われました。まずはBチーム。

Bチームへのフィードバック

〇色合いが良く、季節ごとに変化も可能、男女とも量のバランスは良い。

〇総菜のカップも可愛さと素朴さが出ていて良かった。外見の素朴さがあった。

〇味のバランスについては味がしっかりしていて美味しい。「日常」という特徴は良い。

〇メニューも季節感があり、季節の素材に柔軟にアレンジできそう。気軽につくることができる。

〇焚き方が良いので冷めてもご飯が美味しい。ごはんが美味しいことは絶対に必要。三種類のおにぎりの味のバランスが良かった。味付けは全体的にバランスが良かった等のアドバイスがありました。

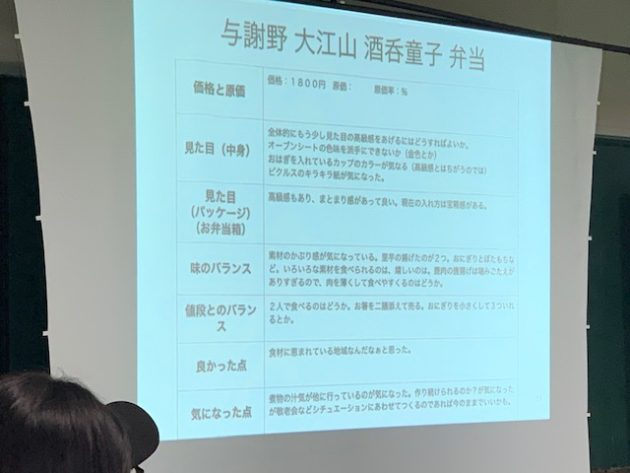

次はAチームへのフィードバックです。

Aチームへのフィードバック

全体的に宝箱感があってよかったが、しかし、もっと高級にするにはどうすれば良いのかを考える。例えば、オーブンシートを活用すると、あけてみないとわからないので金色などの色に変更する。おはぎのカップやピクルスのきらきらシートを再考する。すでに今の時点でも高級感があり、良かった。宝箱のイメージについては現在のままで良い。味付けは全て美味しかった。素材についてかぶらないようにすることはできるのか。同じ素材でも素材感が違うと食べていて楽しい。量が多いのでペア食べられる見せ方があっても良い。シェアできるような弁当にすれば値段の課題も解決するのではないか等の貴重なアドバイスが提供されました。

講師陣からのアドバイスをうけて時間一杯まで各チーム最後のメニュー調整の協議に熱が入りました。

講師からのアドバイスをもとに各チームよりよいお弁当を目指します

受講生同士の話し合いの様子

次回はとうとうイベントでの販売になります。各チーム、そして受講者全員がイベントに向けて成功させる意気込みを感じる時間となりました。

【第4回】11月17日(日)『イベントで販売』

商工会青年部主催のイベントにて完成した2つの弁当を販売しました。イベント当日まで各グループメンバーでは話し合いが継続され、仕込みの調整などが行われていました。前回提供された弁当のパッケージも修正が完了し本番を迎えます。3回の講座と講座以外での受講生による自主的なミーティングの成果で受講生間の連携、コミュニケーション力は最高に高まりました。

いよいよイベントで販売です!

宝箱弁当を販売する受講生

限定数で販売された弁当は受講生による告知なども功を制して、事前予約も多く、販売前には購入希望者が列を作りました。販売を前に最終確認を実施し最終講座「実際に作ってイベントで販売する」という実践講座をスタートします。自分たちが苦労して作ったご当地弁当を、喜んで買ってもらえる体験は大きな満足感を生み出していきます。

購入希望者で列もできるほどの盛況でした

箸とお手拭きはお品書きで包まれて高級感があります

ビジネス学部「ご当地弁当」②

お弁当を食べている様子

販売開始後にはあっという間に弁当が売れていきます。受講生は最高の笑顔でサービス提供を行いました。そして、販売開始まもなく完売を迎えます。購入者の楽しみながら弁当を食べている様子も会場では見ることができました。

今回の講座では、「地域の素材を活かす」「みんなの学びの機会にする」「関係性を豊かにする」「まずはやってみる」という4つのことを目的に進めてきました。地域の物語がたくさん詰まった弁当はまさに、食資源以外の素材もふくめて活かすことができました。また、企画、コンセプトづくり、開発、PR、パッケージの開発等調理以外にも重要なスキルを学びました。そして、同じ目的で集まった受講生は講座をとおして豊かな関係性を作ることができました。最後に、机上の空論ではなく、考えながらやってみるという実践力を発揮することができました。

受講生で集合写真を撮りました